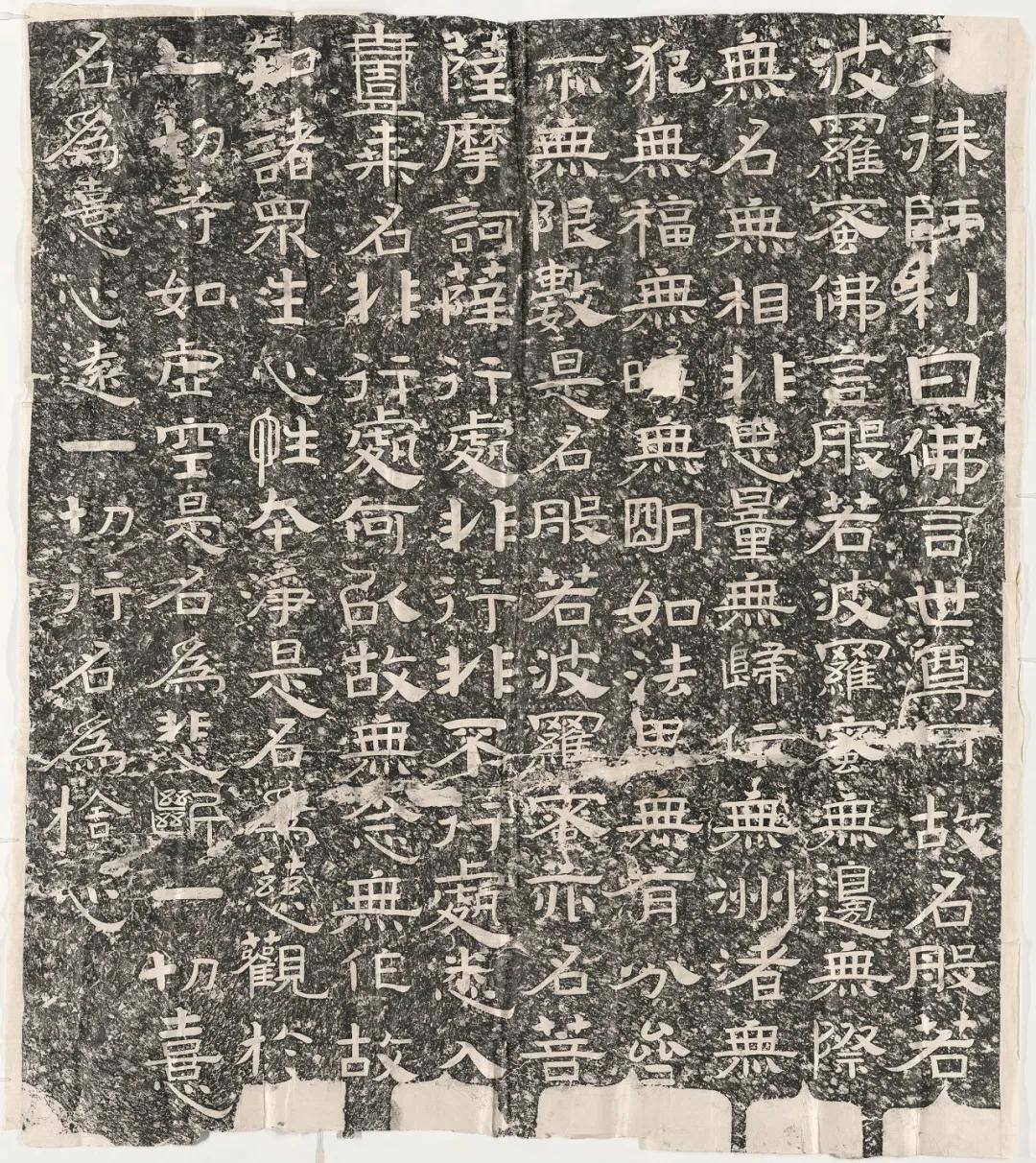

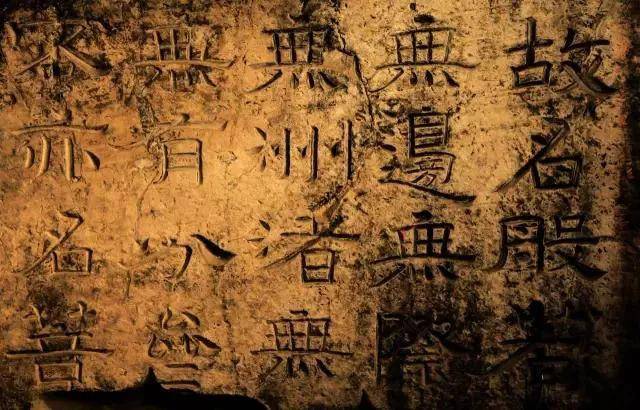

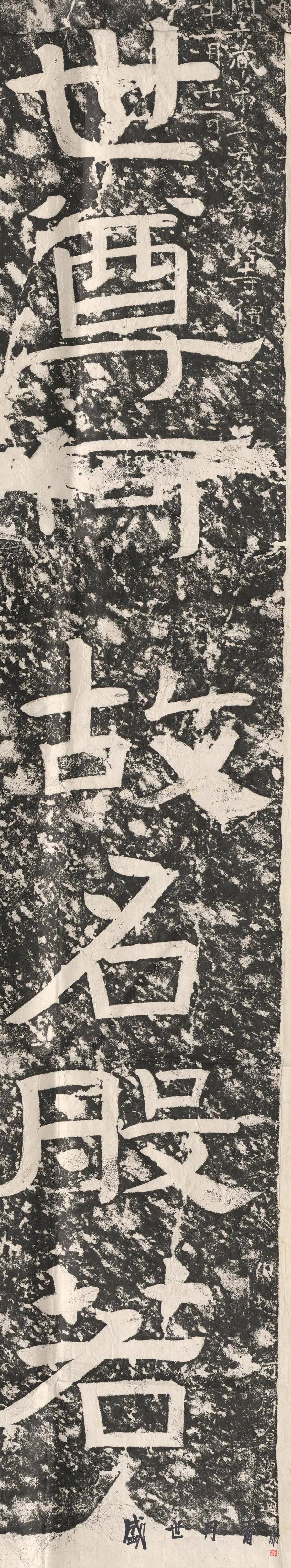

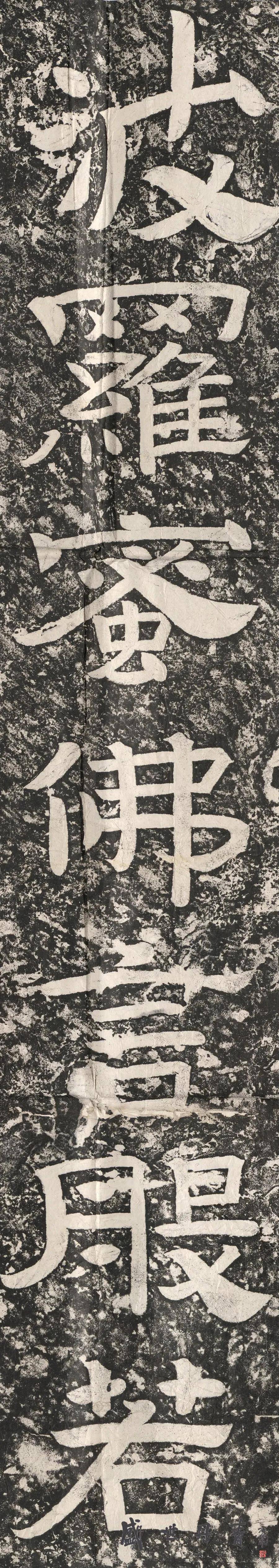

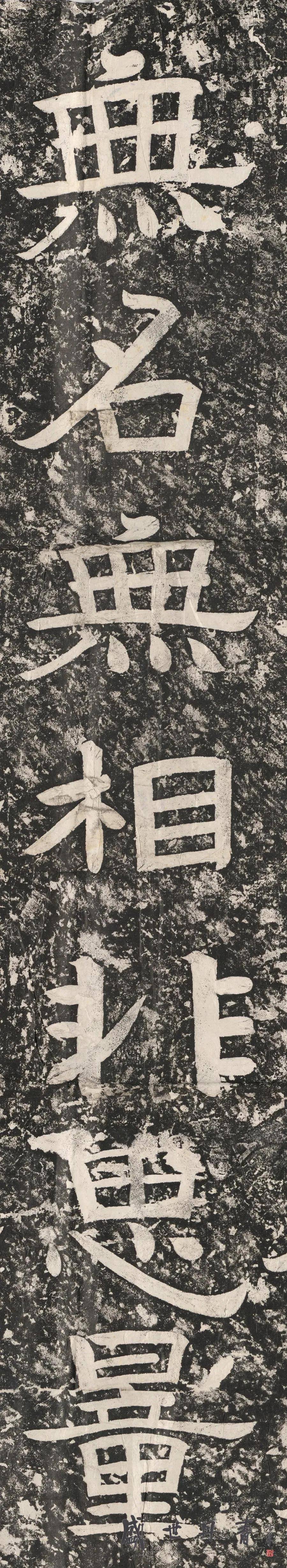

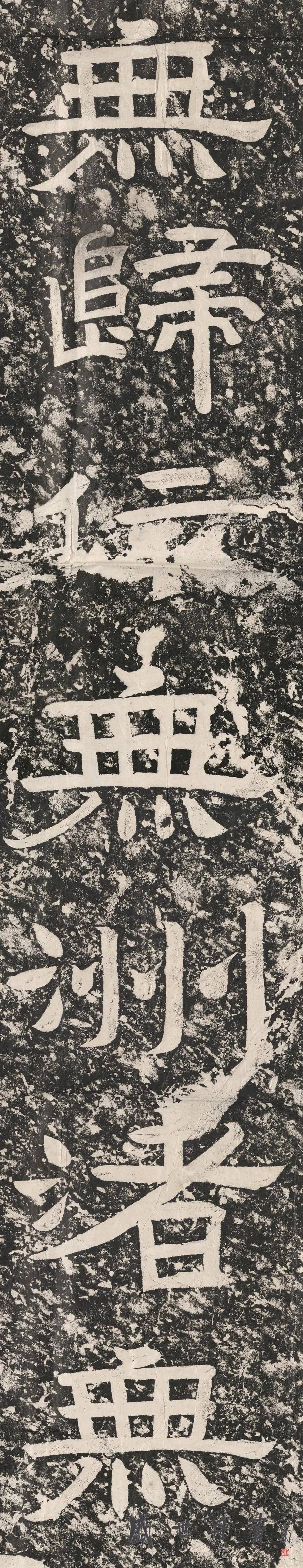

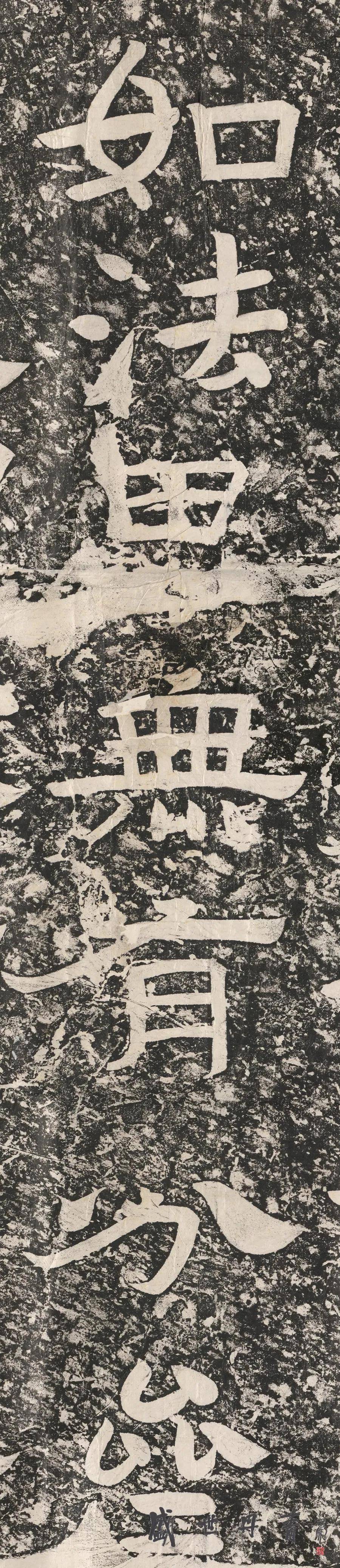

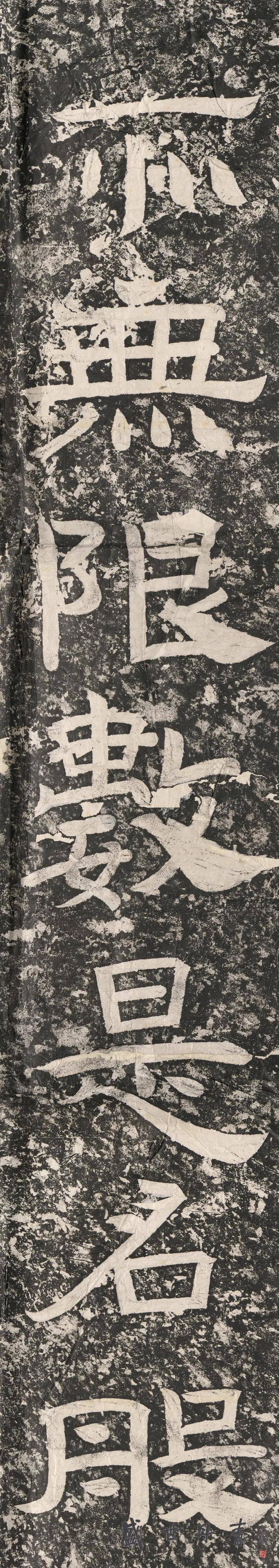

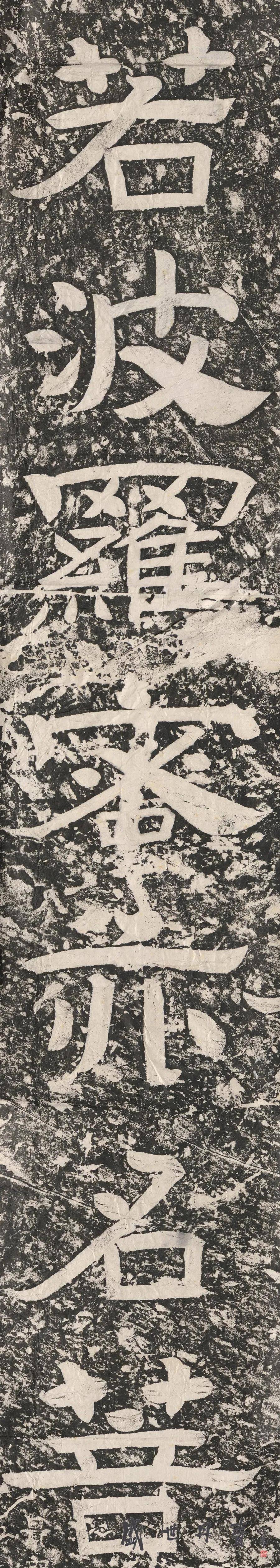

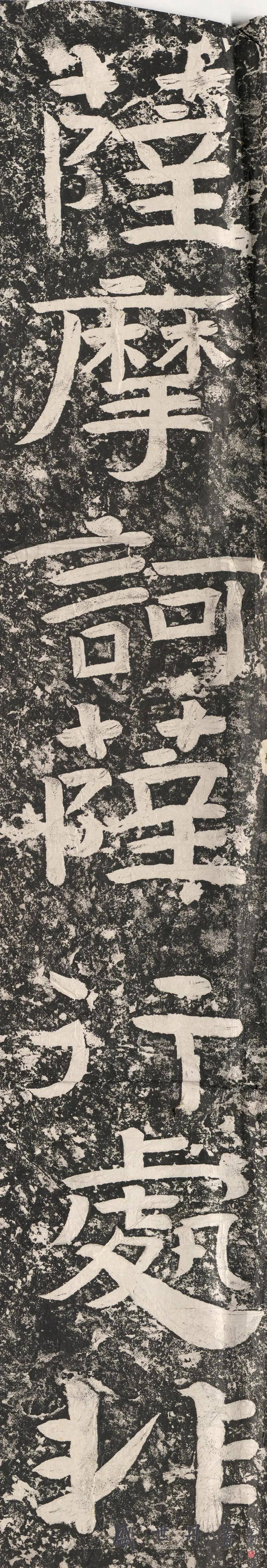

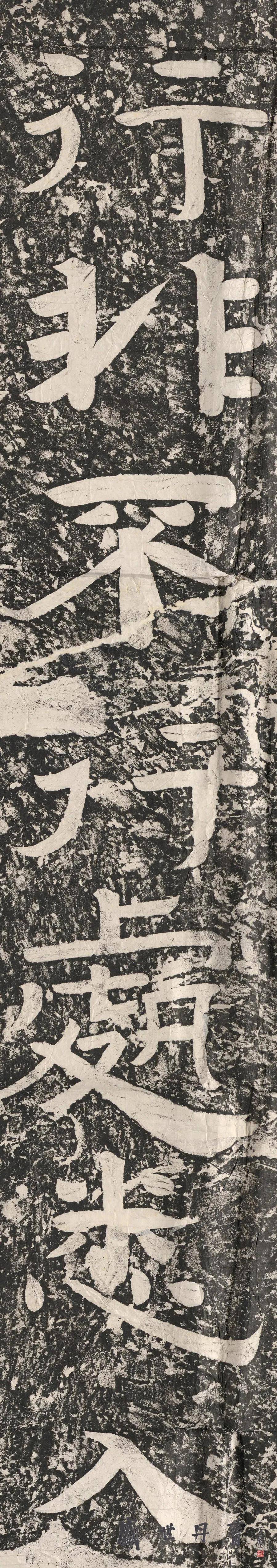

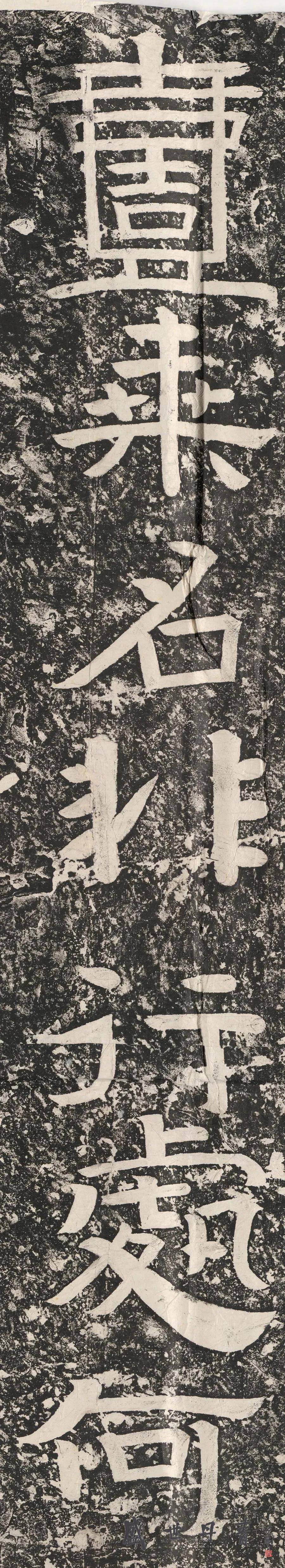

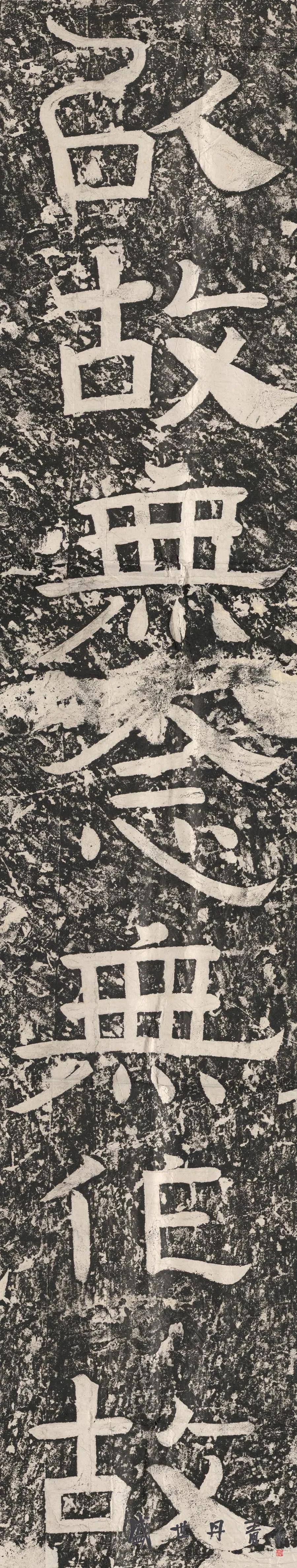

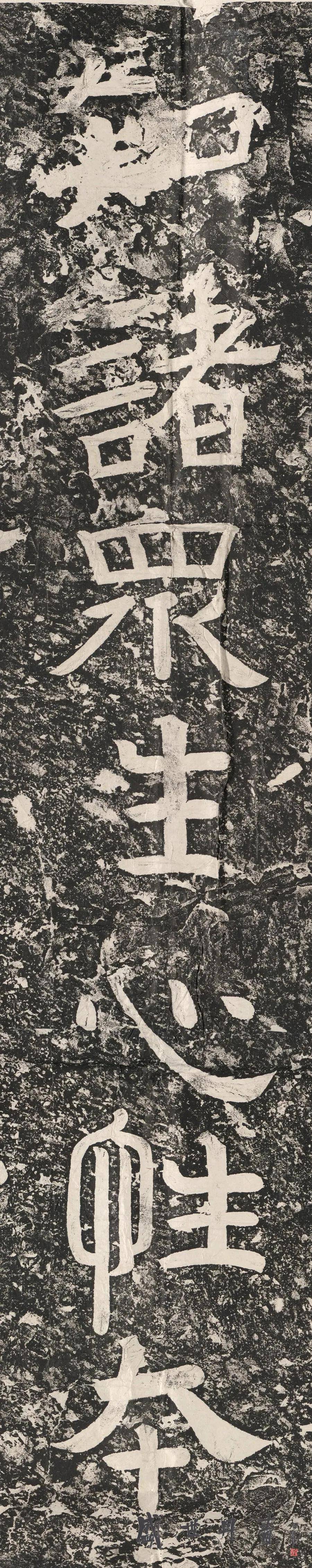

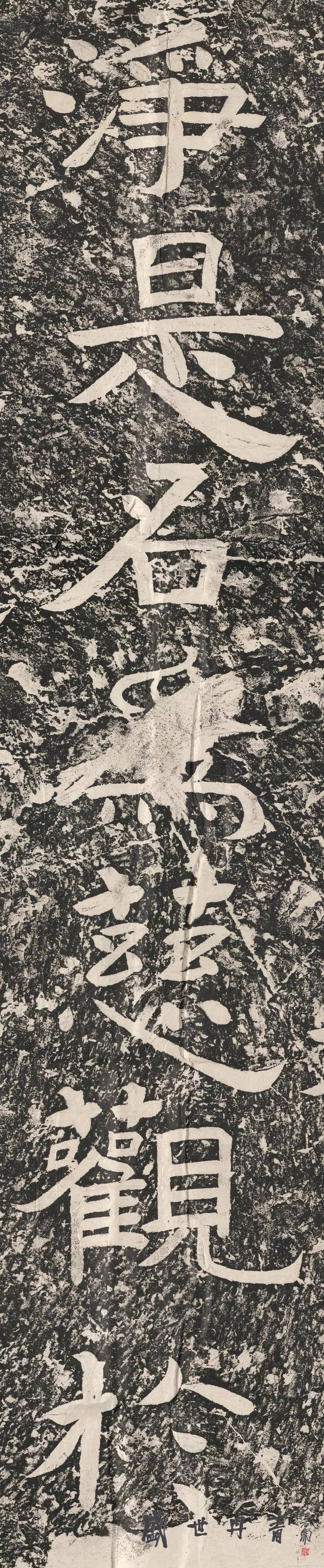

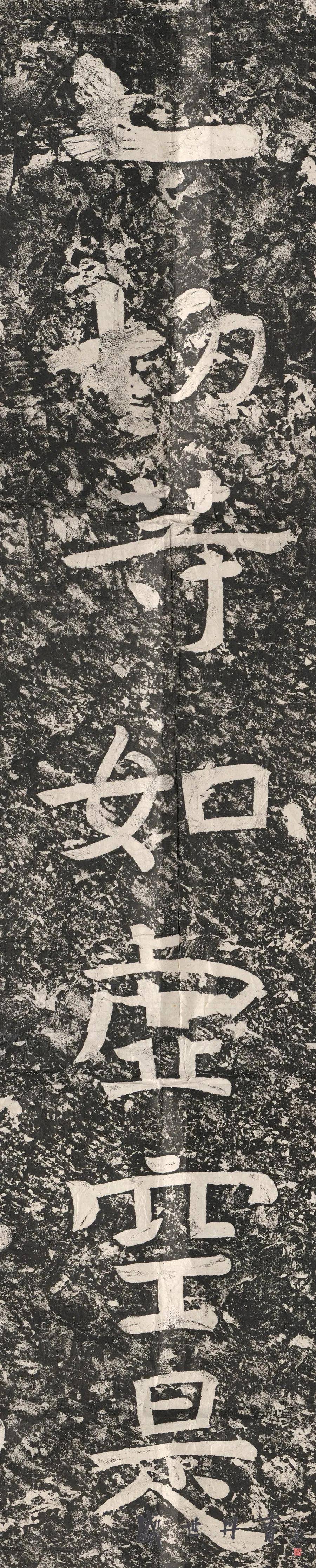

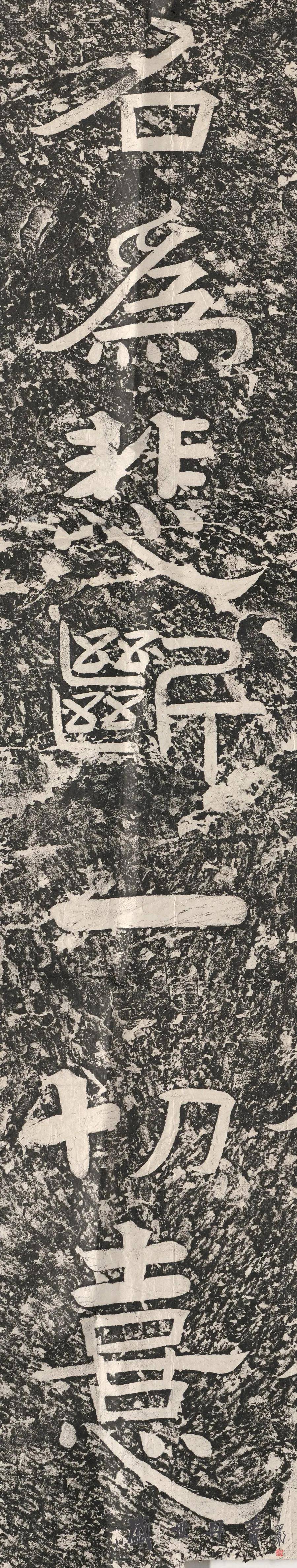

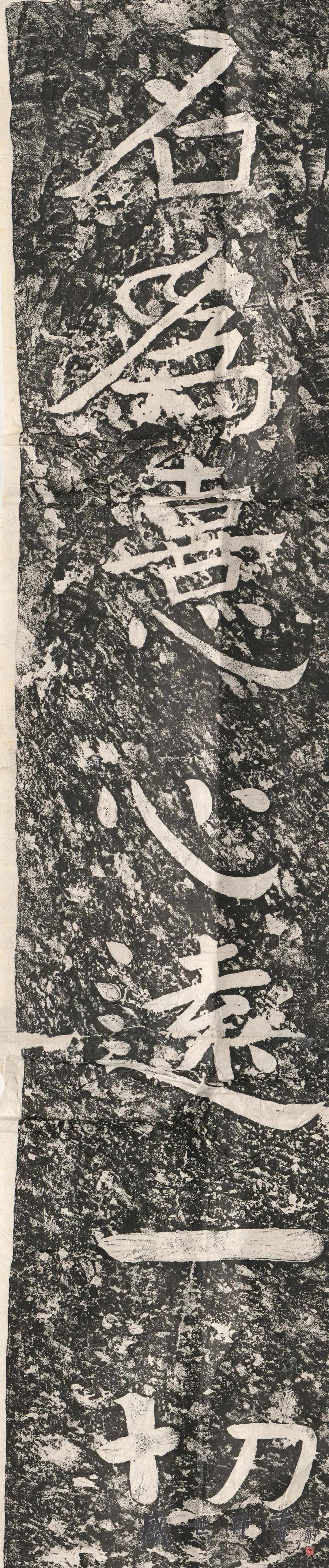

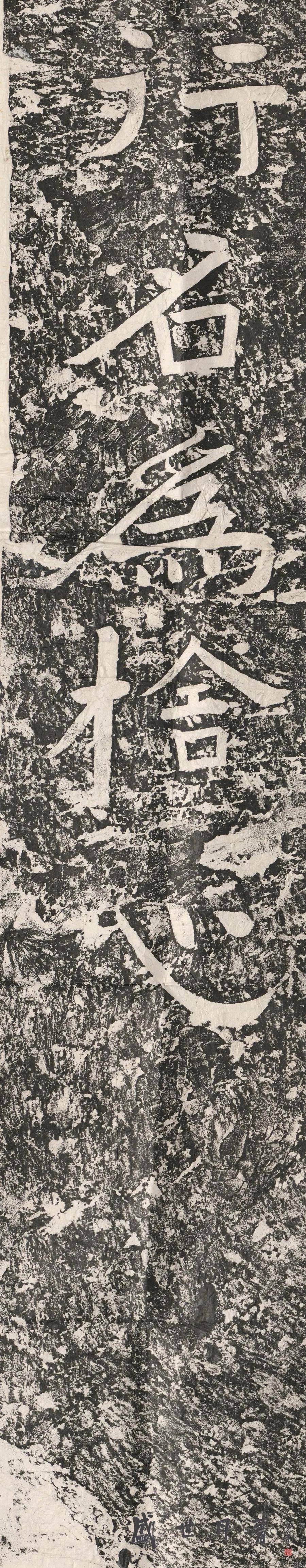

���R���� �ϱ�����¿̽� �����⎟���������� 195.18X219.2cm ���ɽλ�ںӱ�ʡ�����з��V�^���ȣ��������ɽ�������ɽ��̎�������ɽԭ����ɽ�������ɽԭ����ɽ���|κ�����R�r�ڣ��ʼ��F��քe��ɽ�Ͻ�����ϱ�������Ժ����������ɽʯ�ߺ�ɽʯ���¡���������y�Q������£������t���Q�����ɽʯ�ߡ�  ��Ԫ550�꣬���Rȡ���˖|κ����������(��ӱ��R�Ŀh����)�������R�����۸�����з�̣�ʹ���@һ�r�ڵķ���Ļ��õ���ǰ�lչ������¡���꣨1159�꣩����ɽ�����������������ӛ����ӛ�d�����������������������xꖣ�����ɽ�¡����ڴ�ɽ����Ҋ�����}ɮ�е������_��ʯ�ң����T�������¡������@һ�r�ڃH�R���Ⱦ��з����Ժ���f������ɮ�������f֮�\���@�h�h���^�ˡ��ϳ��İٰ�ʮ�¡���Ҏģ����Ҋ���r���֮ʢ�����r�ʵ۲�ϧ������������ؔ������λ�ں����з��V�^���ȵĹ�ɽ���_�������£��ϱ����ʯ�߿̽������@һ�r�ڵ���Ҫ������  ���ɽʯ�߬F���Сʯ����ʮ����������4300�������б����ɽʯ�ߣ���ɽʯ�ߣ��F�о�̖����22���������ɽʯ�ߣ���ɽʯ�ߣ��F�о�̖����9����̎����ʯ��ʼ��ږ|κĩ�꣬���w��������ڱ��R�r�ڣ���������r�ھ��в�ͬҎģ�ĵ�ͷ��ޡ� ���ɽʯ�߿̽����w���`���������̽�����������ϴ�����죬�o�̽��\�����ʣ��o��һ�N�x֮���w�����߲��ܵ��⾳�����ɽʯ�ߵĿ̽��������ˇ�g���oՓ���о����ʷ������ʷ������ʷ�����зdz���Ҫ�ărֵ�����˿��Р��ڡ��Vˇ���p鮡�һ�����f�����ϱ���֮�����o�w���䡣�������ҽԏĴ˳������䱾Ҳ�����w�F���˱����������� ����ֲ�                     ��ע������Դ�ھW�j |

�r�� |

���� |

���� |

·�^ |

�u�� |